“Stage D 및 재발성 폐수종 환자에 새 치료 옵션”

■서론

이첨판폐쇄부전증(myxomatous mitral valve disease, MMVD)은 심장이 수축할 때 혈액이 좌심실에서 좌심방으로 역류하는 질환으로 이첨판의 퇴행성 점액종성 변화가 주된 원인이다. 판막이 제대로 닫히지 못하여 역류하는 혈액에 의해 좌심방은 확장되고, 만성적인 용적 과부하로 좌심실도 확장된다. 심장의 보상 기전이 한계에 다다라 좌심실 수축력이 감소하고, 이첨판 역류량과 순환 혈액량이 더욱 늘어나면서 좌심방 압력이 증가해 결과적으로 좌심부전을 초래한다.

좌심방 감압술은 ACVIM 가이드라인에 준한 치료 프로토콜에 반응을 보이지 않는 stage D 환자나 재발성 폐수종 환자에게 새로운 치료 옵션이 될 수 있다. 좌심방 감압술이란 심방중격에 인위적인 좌우 단락을 만드는 시술로 좌심방 압력을 완화하고, 좌심실 전부하를 경감하는 것을 목적으로 한다.

증례1

12살 중성화 암컷 푸들이 좌심방 감압술 진행 차 내원했다. 한 달 전 MMVD stage C로 진단된 이래로 폐수종에 대한 입원 치료를 마치고 귀가하면 2~3일 뒤 재발하는 상황이 반복됐다. 이첨판 변성 및 좌심 리모델링(LA/Ao 2.27, LVIDDn 2.02)이 심하고, 부분 건삭파열이 동반돼 있었다. V-clamp 장착 수술 및 건삭재건술(개심술)에 대한 사전 검사를 받았으나 모두 부적격으로 판정됐다.

시술 전 흉부 방사선 상 심장 크기는 늑간 4.1배, VHS 11.3v, VLAS 2.9v로 좌심방, 좌심이가 중등도로 종대됐고, 우측 폐 후엽의 경미한 간질 침윤은 초기 심인성 폐수종으로 고려됐다.

심장 초음파 검사 상 E peak 1.36m/s, E/Em 12.23, E/IVRT 3.15로 좌심방 압력이 상승돼 있었고, 수축기 폐동맥압은 57mmHg 이상으로 폐고혈압이 중등도로 평가되었으나 관련 임상 증상은 보이지 않았다.

좌심방 감압술은 전신 마취 하에 좌측 횡와위로 실시됐다. 우측 바깥목정맥에 5 Fr sheath를 장착하고, 후대정맥으로 wire를 삽입한 후 septal sheath로 교체하였다.

중격천자바늘과 dilator를 로딩하여 난원와(Fossa ovalis, FO)를 천자하고, 천자 부위를 8mm cutting balloon과 10mm high pressure balloon으로 차례로 확장했다[그림 1].

천자 후 좌심방 압력이 수축기 63mmHg, 이완기 13mmHg에서 수축기 14mmHg, 이완기 3mmHg로 감소한 것을 확인하고 시술은 종료됐다.

시술 다음 날 흉부 방사선 상 폐 침윤이 개선됐다[그림 2]. 심장 초음파 검사 상 의인성 심방중격 결손부는 수축기, 이완기 모두 좌우 단락으로 확인됐고, 좌심방 크기와 이완기 좌심실 직경 모두 감소했다(LA/Ao 2.27->1.98, LVIDDn 2.02->1.71).

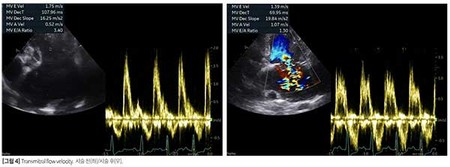

좌심방 압력 상승 관련 지표는 시술 전보다 개선되었으나(E peak 1.36->1.19m/s, E/Em 12.23->10.95, E/IVRT 3.15->1.83, [그림 3]) 삼첨판 역류량이 중-심등도로 증가했고, 수축기 폐동맥압은 97mmHg 이상으로 뚜렷하게 상승해 우심 부전 발생 가능성이 높은 것으로 평가됐다.

| “심방중격 파열 시 폐수종 포함 좌심부전 통해 증상 완화될 수 있어”

증례2

10살 중성화 수컷 스피츠가 반복되는 폐수종을 주증으로 내원했다. MMVD stage D 환자로 furosemide CRI로 입원 관리를 하면 폐 침윤이 개선되지만 주사제 테이퍼링 후 경구제로 전환하면 침윤이 증가하는 상황이 반복됐다.

경구제만으로 관리가 가능한 상태, 즉 퇴원이 가능한 상태로 만드는 것을 목표로 한 좌심방 감압술이 결정됐다.

시술 전 흉부 방사선 상 심장 크기는 늑간 4.5배, VHS 13.2v, VLAS 4.0v로 좌심방, 좌심실이 종대됐고, 우측 폐 전엽의 간질-폐포 침윤이 확인됐다.

심장 초음파 검사 상 이첨판 변성과 건삭의 완전 파열로 인한 심등도 이첨판 역류가 관찰됐다.

좌심 리모델링이 뚜렷했고(LA/Ao 3.3, LVIDDn 2.12), E peak 1.75m/s, E/Em 20.19, E/IVRT 5.42로 좌심방 압력은 상승됐으며, 좌심의 수축 기능 장애도 동반돼 있었다. 수축기 폐동맥압은 52mmHg로 폐고혈압이 경-중등도로 평가되었으나 관련 임상 증상은 없었다.

좌심방 감압술은 [증례 1]과 동일한 방식으로 진행됐다. 시술 후 10일 차 재검에서 좌심방 압력 상승 관련 지표는 여전히 좋지 않았지만(E peak 1.75->1.39m/s, E/Em 20.19->18.92, E/IVRT 5.42->2.14) 시술 전과 비교 시 개선된 양상을 보였다[그림 4].

시술 직후 마취로 인한 급성 신부전 관리 차 입원한 기간을 제외하고, 폐수종으로 인한 입원은 본원에서 추적관리한 2개월간 없었다. 신장 수치는 한 달여 간에 걸쳐 시술 이전과 비슷한 수준으로 회복됐다(BUN 32->114->39, Crea 1.5->4.1->2, PHOS 12.5->5.2).

■고찰

선천성 혹은 후천성 심방중격결손은 좌심방 압력을 완화한다. 드물지만 이첨판 폐쇄부전증 환자에서 좌심방 벽 대신 심방중격이 파열되는 경우가 있다.

심낭수 대신 좌우 단락이 생기면서 좌심방 압력이 감소하고, 이에 따라 폐수종을 포함해 좌심부전에 의한 증상 완화 효과를 기대해 볼 수 있다.

인의에서 드물게 보고되는 Lutembacher 증후군에서의 혈류역학도 이와 유사하다. 승모판 협착증에 심방중격결손이 동반돼 있어 단순 승모판 협착증 환자와 달리 좌심방 압력 상승에 의한 임상 소견이 나타나지 않는 경우가 많다고 한다.

좌심방 감압술은 간략히 ‘우심방에서 좌심방 방향으로 FO 부위를 바늘로 뚫는 과정’이라고 말할 수 있다.

FO란 태아 순환의 통로 역할을 했던 난원공이 있었던 곳으로 심방중격에서 가장 얇고, 혈관화가 덜 된 영역이다. 비교적 적은 힘으로 뚫을 수 있고, 시술 후 폐색 가능성을 낮출 수 있다는 점에서 이상적인 천자 부위로 고려된다.

안전하고 정확한 심방중격 천자를 위해 시술은 투시조영과 경식도 초음파 가이드 하에 진행된다. FO는 mid-esophageal bicaval view에서 정맥간융기(intervenous tubercle) 앞쪽에 위치하며, 얇은 막의 형태로 시각화된다. 심방중격 기준으로 near field에 좌심방, far field에 우심방이 위치한다.

개와 같이 사족보행을 하는 동물의 경우 사람과 달리 전대정맥과 후대정맥이 이루는 각도가 심하면 90도 정도로 큰 편이라 대퇴정맥보다는 바깥목정맥을 통한 접근이 더 용이하다.

디귿 자(ㄷ) 모양으로 성형한 중격천자바늘을 dilator, sheath와 조립하고, 바늘의 끝이 바깥으로 나오지 않는 상태를 유지하면서 FO까지 진입시킨다. FO에 sheath를 가볍게 밀면서 경식도 초음파 상 tenting을 확인하며 최적의 천자 부위를 찾아간다.

FO를 정확하게 찾았다면 약간의 힘을 주어 dilator를 미는 것만으로도 천자가 가능하다.

Dilator만으로 천자가 어렵다면 중격천자 바늘로 밀어주면 되는데, 천자 부위가 근성부 중격(muscular septum)일 가능성도 염두에 두어야 한다. 술자에 따라 의인성 심방중격 결손부의 크기를 cutting balloon으로 넓히는 경우도 있다.

폐순환이 감당 가능한 선에서 좌심방 감압의 효과를 극대화하기 위해서는 결손부 크기에 대한 연구가 필요하다. 폐동맥 혈류와 체동맥 혈류의 비(좌우단락비, Qp/Qs)를 1.3에서 1.4 사이로 맞추는게 이상적이나 어떻게 실현할 것인가에 대한 답은 찾아가고 있는 중이다.

Allen 등이 2021년에 발표한 문헌에 따르면, 심방중격 천자 후 최소한 8mm 직경의 cutting balloon으로 확장시킬 것이 권장된다.

3.5mm 또는 4.5mm 직경의 balloon으로 시작해 좌심방 압력이 기존의 절반 이상 감소하거나 좌심방 압력과 우심방 압력의 차가 2mmHg 이하가 될 때까지 ballon의 직경을 2mm씩 늘려가며 확장시켰을 때 좌심방 압력이 시술 전과 비교하여 평균 6mmHg(1~15mmHg) 감소했다고 한다.

시술 중 발생할 수 있는 주요 합병증으로 심낭수, 부정맥이 있으나 대개 자기제한적(self-limiting)이다.

시술 후 우심방 압력은 평균 1mmHg(-1~9mmHg)이 증가하며, 중증의 폐고혈압이나 급성의 우심부전이 동반되는 경우는 드물다.

시술 부위가 폐색될 수는 있으나 좌심방 감압술은 반복 시술이 가능하다. 시술 적기나 술 후 관리와 관련한 고민이 더 필요하나 폐수종으로 입⋅퇴원을 반복하는 말기 불응성 이첨판 폐쇄부전증 환자에서 개심술이나 V-clamp 장착수술 대비 침습도가 낮은 좌심방 압력 완화 목적의 심방중격 천자는 유용할 것으로 보인다.